Scolopax mira

和名:アマミヤマシギ

中国語名:奄美山鷸

英語名:Amami Woodcock

原産地:奄美群島(奄美大島、加計呂麻島、徳之島)で主に繁殖し、沖縄島では冬鳥として渡来

アマミヤマシギは夜行性のシギ類で、奄美群島の留鳥として奄美大島や徳之島で一年中観察されます。沖縄島でもまれに見られますが、長距離飛行には不向きと考えられており、繁殖例も確認されていません。そのため沖縄島に渡来する個体の由来は長らく不明でしたが、2023年1月に国頭村と大宜味村で捕獲した3羽にGPSを装着し追跡した結果、そのうち1羽が3月に奄美大島へ到達し、両島間を往復できることが初めて確認されました。

参考資料:アマミヤマシギ 海を渡っての移動初確認

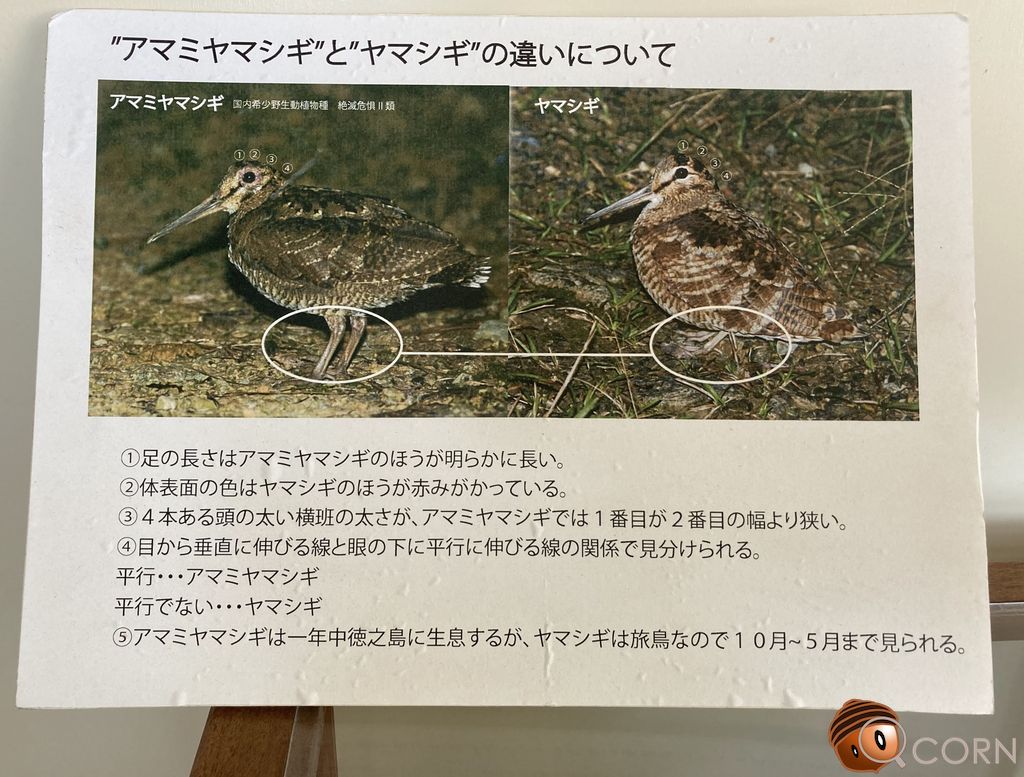

冬季の沖縄島では、同属のヤマシギ(Scolopax rusticola)も渡来するため、識別には注意が必要です。見分け方の例は以下の通りです(徳之島伊仙町立博物館の資料より):

- 脚が長い → アマミヤマシギ

- 羽色が赤みを帯びる → ヤマシギ

- 頭部の横縞1本目と2本目の間隔が狭い → アマミヤマシギ

- 過眼線と目の下の黒線が平行 → アマミヤマシギ(平行でない場合 → ヤマシギ)

- 奄美群島では繁殖期の有無や季節で判別可能(アマミヤマシギは通年、ヤマシギは10〜翌年5月)

目の位置が低く、くちばしの延長線上にある → アマミヤマシギ(ヤマシギは目が高い)

ヤマシギは懐中電灯の光を浴びるとすぐに飛び去るため、冬の沖縄島で写真を撮らずに観察した場合、両種の判別は難しいことがあります。